http://www.proza.ru/2012/08/14/1028

В. А. Лефевр - Математика души

Вячеслав Демидов

...Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Н. Гумилев

В шестидесятые годы прошлого века в СССР в одном из «почтовых ящиков», то есть секретных НИИ, недолго работал Владимир Александрович Лефевр*. Он занимался там военной кибернетикой: участвовал в создании первого советского военного компьютера «Бета–1». От машины требовалось решать тактические и стратегические задачи боевого столкновения. Военные консультанты, отставные генералы и полковники, говорили, что в машину невозможно вложить самое главное: мысль человеческую.

И тогда, пишет Лефевр, стало ясно, что надо «построить модель человека, принимающего решения»**. Ему это удалось. Удалось настолько, что он первым ввел в мировую практику термины «Рефлексивная система» и «Рефлексивное управление» – открыл новую главу в исследованиях, имеющих прямое отношение к психологии, физиологии и другим дисциплинам. Мало кому в науке сопутствует такая удача. В этом смысле он равен Бернштейну, создавшему свою главу «Физиология активности».

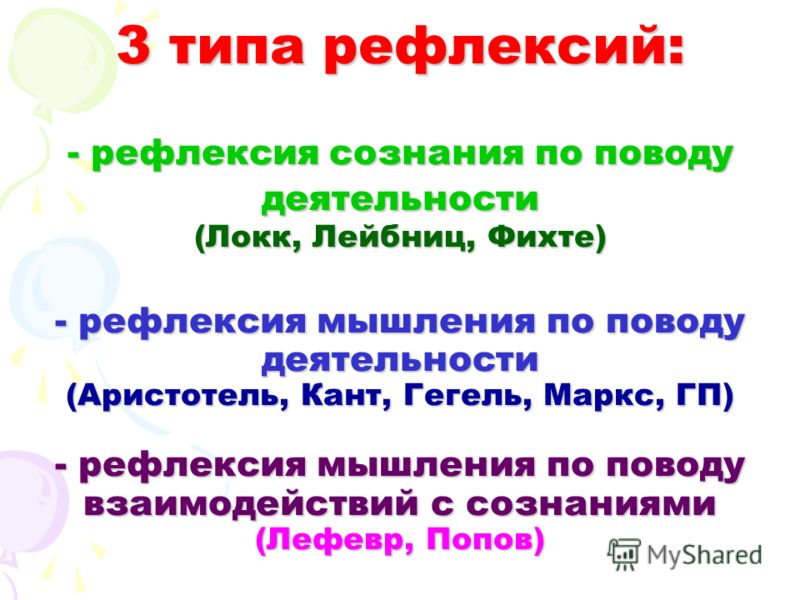

Мы уже много раз говорили, что слово «рефлекс» означает отражение.

А вот как описывает свое понимание рефлексии Лефевр.

Вы входите в «комнату смеха», где расставлены кривые зеркала. Подбрасываете карандаш. Его полет причудливо отражается в зеркалах. А так как сами они уже отражаются друг в друге, да к тому же криво, эти (уже искаженные) траектории полета многократно отражаются с какими-то новыми, совершенно различными искажениями. В комнате сверкает лавина искаженных изображений!

Рефлексивная система – это система зеркал, многократно отражающих друг друга. Поток взаимных отражений зеркал и есть аналог рефлексивного процесса.

Можно встать на такую точку зрения: кривое зеркало – это человек со своей особой позицией по отношению к окружающему миру (почему эта позиция, это отражение кривое, понятно: модель внешнего мира в сознании человека определяется его прошлым опытом, его воспитанием, его привычками и мифами, а потому отражает реальность порою весьма причудливо). И теперь, если изучать не полет карандаша, а весь поток траекторий, отраженный зеркалами-людьми, окажется, что мы рассматриваем социально-психологическое явление под названием «социальная рефлексия».

Ну а ваша позиция исследователя? Поскольку вы представляете собою особое зеркало, каждое ваше движение (движение исследователя-зеркала) вызывает изменение всех многократных отражений. Что подтверждает известный факт: исследователь социальных явлений влияет – пусть даже в незначительной степени – на конечный результат, как бы ни старался сохранить «объективность», независимость, незаинтересованность.

Рефлексия, по Лефевру, есть направленность человеческой души на самое себя. Она может быть выражена и по-другому: «Я думаю, что они думают, что я думаю...»

Впрочем, человек может думать не только о других, но и о себе самом и, что уж совсем интересно, о своих мыслях. И ставить поступкам и мыслям оценки «хорошо» и «плохо».

Тут, конечно, относительно сути оценок начинаются немалые трудности, но их мы не станем принимать во внимание, а просто условимся, что эти критерии человеку известны и однозначны.

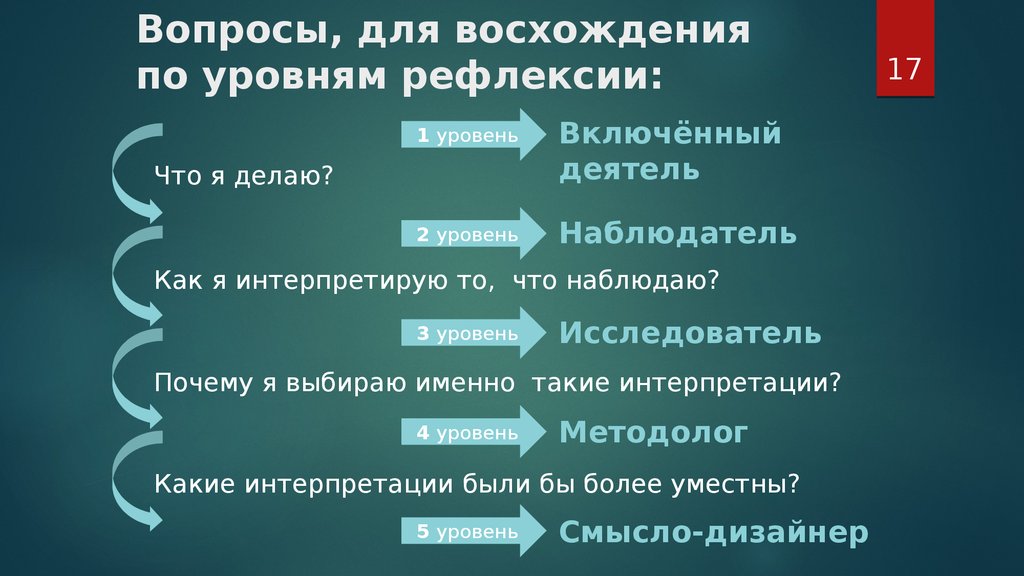

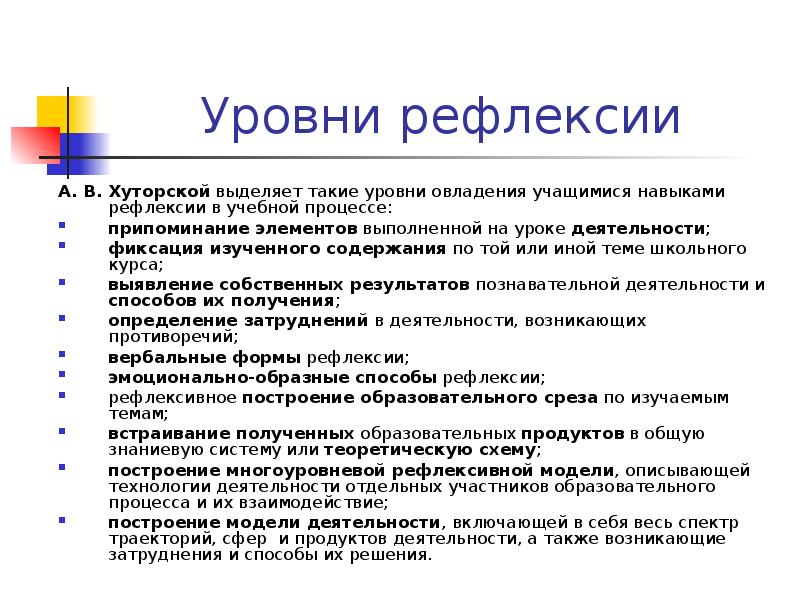

Итак, человек совершает поступок и мысленно оценивает его как хороший или плохой, то есть совершает рефлексию первого порядка. А затем он может подумать об этой своей оценке – это «подумать» тоже рефлексия, но уже второго порядка, – двояко: «Я правильно (хорошо) оценил свой поступок» или «Я неправильно (плохо) оценил его».

Открытие Лефевра началось с того, что он присмотрелся повнимательнее к этому вееру оценок и создал их математическое описание. Рассказать популярно об этом не так-то легко прежде всего потому, что надо сначала описать булеву алгебру***, или алгебру логики.

Не вдаваясь в долгие рассуждения, отметим только, что она позволяет с помощью символов 1, 0 и других знаков, выглядящих весьма экзотически для стороннего человека (G, P, S, М, W, Ю, ® и др.), а также обычных арифметических и алгебраических действий (которые в ней имеют не совсем алгебраическое значение) описывать логические операции «да», «нет», «если, то...» и так далее.

В булевой алгебре при возведении в степень возможны всего четыре варианта: 11=1, 01=0, 10=1, 00= ?.., но последний вариант до Лефевра не рассматривался, потому что никому не был нужен.

А создателю теории рефлексии вариант этот весьма понадобился.

Лефевр – это было началом цепочки его открытий – предложил считать, что 00=1.

Он принял также постулат, что 1 – значит «хорошо» , а 0 – значит «плохо».

Вот три варианта.

1. Хорошо – это всегда хорошо.

2. Если человек ставит себе оценку «плохо», это означает, что он считает себя виноватым и испытывает угрызения совести.

3. Если же словом «плохо» он оценивает другого человека, это показывает, что он осуждает этого другого.

А вот варианты самооценок.

Когда человек А предполагает совершить поступок а0, он должен оценить, хороший или плохой это поступок, то есть заранее поставить себе оценку а1 . В математической форме это будет записано так: а0а1 .

Однако после совершения поступка (вне зависимости от того, хорошим или плохим он представлялся) наступают последствия, и человек А мысленно ставит себе оценку а2, то есть глядит на себя со стороны: а0а1а2

Так возникают три этажа:

знание о переживаниях а2

переживание а1

действие а0

В итоге какие же возможны комбинации?

При 111 человек совершает хороший поступок и при этом оценивает себя хорошо, то есть не имеет чувства вины.

При 011 человек совершает плохой поступок, однако оценивает себя хорошо и совершенно не мучается угрызениями совести, – хотя нам видно, что все это плохо.

При 110 человек хотя и совершает хороший поступок, но оценивает себя почему-то плохо и терзается,– хотя сторонний человек уверен, что причин для этого нет.

А при 001 человек совершает плохой поступок и при этом оценивает себя как плохого, чувствует себя виноватым (кающийся грешник раскаивается в своем поступке, и с этой точки зрения окружающие оценивают его положительно).

Не нужно долго считать, чтобы увидеть, что интересных для исследователя результатов может быть всего восемь, из них пять «хорошо», а три – «плохо». Дробь же 5/8 – это не что иное, как знаменитое «золотое сечение», названное так великим Леонардо да Винчи: 0,625!

Когда подобные результаты получаются «сами собой», это уже открытие. Еще интереснее, что Лефевр придумал, как объективно проверить, существует ли в мозгу некий «нейронный компьютер» для этих вычислений.

Он предложил студентам сортировать объекты. Каждому дали стакан фасолин, чтобы разложить в две коробочки: «хорошие» и «плохие» (и как бы между прочим сообщал, что от правильности отбора будет зависеть дальнейшая карьера). На вопрос: «А по каким признакам разделять?» следовал ответ: «Да разве вы не знаете? Тогда вообще нечего браться за это задание!»

Словом, студентам пришлось решать задачу такого рода: «Я думаю, что вот эти фасолины хорошие, а те, другие – плохие, но профессор, должно быть, считает хорошими вот этакие фасолины, а вот этакие – плохими», хотя никаких правил отбора изнчально не существовало. Правила выдумывались испытуемыми на ходу, однако результат у всех был одинаков: число хороших составляло 0,62...

Что же касается психологии, то из формул рефлексии второго порядка следует, например, такая зависимость: человек, представляющий себя самого внутренне правильно («хороший» или «плохой» – не имеет значения, важна объективная истинность), – такой человек обладает тем самым более высоким статусом, нежели тот, кто представляет себя неверно.

А вот формула, описывающая рефлексию вида «Я думаю, что он думает, что я думаю...»:

а0а1а2 * b2 * b1а2* b2

Впрочем, мы не будем ее рассматривать, а вернемся к кающемуся грешнику. На первом уровне рефлексии он действительно каялся и в этом смысле был симпатичен. Но вот как только он начал смотреть на себя, раскаявшегося, со стороны (рефлексия второго порядка), – он тут же оценил себя положительно и тем самым разрешил себе снова грешить!

До открытий Лефевра такое парадоксальное поведение «голубого воришки Альхена» казалось необъяснимым. Теперь мы знаем, что оно имеет хотя бы математическое обоснование.

Лефевр предположил, что процесс оценки самого себя и возникающее одновременно с такой оценкой ощущение «хорошо» или «плохо» (рефлексия первого поряда) происходит у человека бессознательно, без участия воли. А вот рефлексия второго и более высоких порядков житейски описывается как «свобода воли» (знаю, что со мной, наверно, случится то-то и то-то, а вот все равно буду!).

Оценка поступков и мыслей в философии называется этикой, от греческого этикос – обычай, нрав, храктер. Проблема добра и зла в этике центральна, чрезвычайно сложна и неточна.

Чехословацкий писатель Карел Чапек издевательски пародировал официозные сообщения: «Враг подло обстреливал наши самолеты, мирно бомбившие его города» и «Воробей: Кто сказал, что может быть голубиная правда? Правда одна, и она – воробьиная!» Более серьезно подходил к проблеме Блез Паскаль: «То, что правда на той стороне Пиринеев, то обман на другой стороне». Но почему же?

Математика, которую мы обсуждаем, отвечает на подобный вопрос если не во всех случаях, то по крайней мере в некоторых. И опирается она в своих ответах на одну из зависимостей, также открытых Лефевром, а именно на соединение-разъединение. Вот перед вами четыре вопроса:

*Должен ли врач скрыть, что диагноз – рак, чтобы больной меньше страдал?

** Следует ли наказывать преступников строже, чем предусматривает закон, дабы другим неповадно было?

*** Можно ли лжесвидетельствовать, чтобы спасти на суде невиновного?

**** Надо ли подсказывать другу не экзамене?

Вопросы в замаскированном виде ставят чрезвычайно важную этическую проблему: следует ли добиваться доброго результата, используя заведомо неблаговидные средства?

Лефевр задавал эти вопросы коренным американцам и приехавшим в США россиянам, прожившим в Америке несколько лет и совершенно не считавшим себя «совками».

Американцы в массе своей отвечали на все четыре вопроса «Нет». Они не принимали союз добра и зла, негативно оценивали подобную практику (и, следовательно, считали позитивным четкое разъединение добра и зла).

Большинство же бывших россиян ответили «Да» на все четыре вопроса, показав, что для них союз добра и зла выглядит позитивно, а разъединение – наоборот, негативно. Вторая группа вопросов была такой:

*) Следует ли в конфликте с наглецом пытаться найти компромисс?

**) Правильно ли поступил руководитель группы захвата, решивший без всяких разговоров уничтожить террористов в самолете на аэродроме (что можно было сделать, не причинив вреда пасажирам) и даже не попытавшийся предложить им сдаться?

Американцы в большинстве полагали, что надо пытаться идти на компромисс, а бывшие россияне – что ни в коем случае. Тут, по мысли Лефевра, проявляется диаметральное различие двух этических систем, наиболее яркими предстваителями которых являются протестантская и коммунистическая (как символ тоталитаризма).

Обе системы кажутся симметричными по математическим формулам, но между ними есть фундаментальное различие: неодинаковый подход к разрешению противоречий, непременно возникающих в любом обществе.

Математика Лефевра показывает, что, хотя в протестантской этической системе компромисс ухудшает образ ситуации (не забудем, речь идет о внутреннем представлении, о модели мира в сознании человека) и, не исключено, заставляет страдать человека, принимающего решение о компромиссе, но решение это повышает статус человека в его собственных глазах. Так что если обе конфликтующие стороны принадлежат к первой этической системе, конфликт может быть снят без ущерба для них.

Человек же коммунистической этики (второй системы оценок) не способен пойти на компромисс: это для него означает понизить статус самооценки. Зато отбросить любые компромиссы и быть непримиримым означает подъем внутреннего образа своего статуса – пусть в результате этого как угодно ухудшится другой образ – образ ситуации.

Вспомнним: «...у советских собственная гордость – на буржуев смотрим свысока!».

И не задумывался ни поэт, ни те, кто его тысячи раз цитировали, что смотреть свысока на кого-либо означает провоцировать на конфликт, то есть ухуд-шать ситуацию. Хотя, впрочем, именно конфликт, именно разрушение всего и вся было целью такой морали...

Коммунисты считают, согласно Ленину, что их учение «...правильно, потому что оно верно», то есть абсолютно.

Но может ли обладатель абсолюта хоть немного поступиться им? Нет, конечно. Любые переговоры начинаются с циничной мыслью о неизбежно необходимом обмане противоположной стороны: «Капиталисты продадут нам ту веревку, на которой мы их повесим».

Вообще в коммунистической этике нет процедуры разрешения конфликта, сохраняющего достоинство обеих сторон. Сначала они уничтожают принципиально несогласных с их доктриной (классовых врагов), потом всех сомневающихся в непогрешимости коммунистических вождей и книг, а потом всех подряд. Общество, построенное на основе второй этической системы (достижение блага путем примерения зла), непременно приходит к катастрофическим результатам и гибнет.

«Американская продавщица перестанет себя уважать, если накричит на покупателя, даже если он агрессивен, если он очевидно неправ. И на потому, что ей грозят неприятности, что она лишится работы... Американская продавщица не позволит себе быть агрессивной, потому что этоведет к падению статуса ее образа. Та же самая – в функциональном смысле слова – продавщица в Советском Союзе будет вести себя совершенно иначе. Она будет ритуально агрессивна, потому что <...> будет чувствовать себя глубоко уязвленной, если отступит без боя»,– говорил Лефевр в одном из своих интервью 1990 г.

Весьма интересен и многообещающ рефлексивный анализ процессов международной политики, в особенности когда речь идет не столько об экономике, сколько о престиже сторон конфликта. Очень интересны соображения относительно формирования лидерства в коллективе и рефлексии лидера. Неординарна гипотеза о механизме образования речи как системы инфор-мирования собеседника о собственном восприятии мира.

Все это позволило философу Ю. А. Шрейдер, написать о математике Лефевра: «...Речь идет не о частной модели того или иного аспекта человеческой психики, но о характериризующей ее фундаментальной математической структуре».

Комбинированный вид

Комбинированный вид