О пограничном расстройстве личност

Первоначально пограничное расстройство личности оценивали просто, как «классификационную помойку». Видишь человека, у которого, что-то не в порядке с устройством личности — есть немного от нарцисса, от эмоционально-неустойчивого и от истерика. Но вот полностью он ни в то, ни в другое, ни в третье не вписывается. Так серединка на половинку. Значит это пограничное расстройство личности. Однако потом из этой диагностической каши все-таки выделили общие признаки.

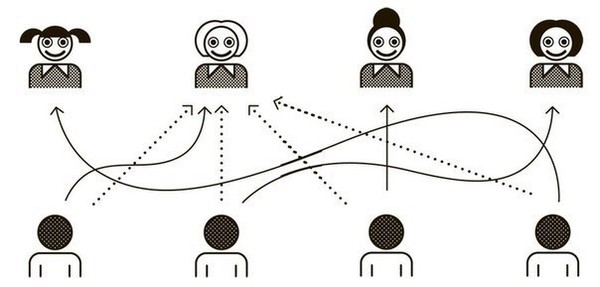

Самый основной и постоянный признак — это расщепленное или черно-белое мышление. Для человека с пограничным расстройством личности нет полутонов. Для него люди или хорошие или плохие. То же относится к любым явлениям окружающего мира. Из-за этой особенности люди часто вступают в довольно-таки сложные личные взаимоотношения.

К примеру, встретились девушка и парень в автобусе. Молодой человек девушке сразу приглянулся. Почему? А потому, что у него была модная прическа и вел он себя как настоящий рыцарь. И она поняла, что это судьба. Вообще, у молодого человека еще была другая девушка, он ковырял в носу ну и…. не знаю… он любил картошку жаренную. Все эти качества в глазах влюбленной дамы мгновенно стали достоинствами и мелкими недоразумениями.

У него другая девушка? Это прекрасно, он популярен у других женщин, и собственно не проблема. Немного напора и он поймет свое счастье. Ковыряет в носу? Это даже мило и сексуально. Любит картошку? И это прекрасно и замечательно. Дама преследует его и даже, возможно, добивается успеха. Они начинают жить счастливой жизнью, как вдруг выясняется, что молодой человек при всех своих положительных сторонах, пьет не черный, а зеленый чай. И тут бах. Дама неожиданно понимает, что мужик-то полное Г.

У него другая девушка была, а он начал встречаться с ней. Бабник! Ковыряет в носу? Грязнуля и фубяка-бяка! Любит жаренную картошку? Гадкий обжора! Т.е. все те качества, которые ее очаровывали, становятся отвратительными в одно мгновение.

Причем надо отметить, что в период «белый» «пограничник» может вообще терпеть очень многое от любимого, вплоть до открытого обмана и издевательств. А в «черный» обвинить самого идеального партнера в страшных грехах. В «белый период» влюбиться в полного проходимца, а в черный разрушить прекрасные отношения.

И когда идиллия бывает разрушена, то человек с пограничным расстройством со всей полнотой своего расщепленного мышления понимает, что он то тоже полное Г и неудачник и его никогда и никто больше не полюбит и т.п. Начинаются трудные времена и депрессия, которая может закончиться суицидом. В течении жизни такие кризисы случаются постоянно.

Благодаря этой особенности идеализации и обесценивания у пограничных личностей очень сложные отношения с реальностью. Если они в полосе «белой» то они могут легко добавить по истероидному красивостей и самим в нее верить. То же самое и с «черным периодом» когда они могут начать плескаться помоями куда не попадя, так как добавляют интенсивно черного в свою жизнь и отношения.

С «пограничниками» довольно сложно общаться, так как сегодня они вас благотворят, а завтра по телефону могут вам высказать, что вы нехороший человек-редиска из-за какой-то ерунды.

Эта «ерунда» для пограничного человека глобальна. Она меняет все в их мироощущении. Часто в комментариях можно прочитать: «Как вы любите А.?!!! Да Вы… сволочь! Я то думал, что вы ангел, а теперь точно знаю, что не так» Все! Вы теперь в черном списке.

И теперь до тех пор, пока вы не сделаете «правильную ерунду», вас будут обливать грязью при каждом удобном случае. Причем это будут делать с полной нарциссической самоотдачей и не стесняясь в выражениях и додумывании ваших других отвратительных черт. Причем поведения своего совсем не стесняются, это называется выражением собственного мнения. Если их прижать к стенке, легко отказываются от своих слов и склонны к лжи.

Так как в его миропонимании люди делятся на правильных и не правильных, то правильные люди обычно обязаны думать так, как думает сам «пограничник». А неправильные люди, должны думать полностью противоположенное. Третьего не дано.

Можете убиться, доказывая, что сказав, о том, что любите яблоки не имели в виду, что ненавидите апельсины. В мире пограничного человека люди «яблочники» и «апельсинники». Или-или. Если вы не благословенный «апельсинник», то значит проклятый «яблочник». И если вы любите яблоки, то задумываете недоброе против апельсинов. В их мире нет людей, которые не думают об апельсинах вообще.

Совершенно нейтральные слова или текст могут вызвать в «пограничнике» необычные поведенческие метаморфозы. Этот текст может касается его внутреннего расщепления, вне зависимости от того, что именно вы хотели сказать.

Часто они не могут отделить вымышленное от реального. Если что-то случается, что вдруг поменяло «полярность переживаний», возникает некоторая нестабильность самоощущений. Чтобы себя как-то стабилизировать в новом качестве личность может выдать череду параноидных идей или диссоциативные симптомы.

Т.е. в порыве злости они вам могут сказать, что вы проклятый наймит разведки Буркина-Фасо и хотите захватить власть во вселенной, а стабилизировавшись в новом настроении через некоторое время, могут все полностью отрицать. И вообще вести себя как ни в чем не бывало. Полчаса и он уже снова нормально и разумно с вами разговаривает. И даже удивляется «Тю, Петро, ты шо обиделся? Так ничего ж не было. Ну, пошумели…»

Они так себя ведут, не из-за природной бессовестности, а потому, что плохо помнят, что конкретно было, минимизируют плохие стороны в «новой белой полосе» (все было не так уж и страшно), вы снова положительный человек в его глазах, и ваши минусы, которые буквально полчаса назад вызвали поток оскорблений и угроз, снова «милые пустячки».

Если же он помнит контекст обвинений, то он по истерически их искусно вплетет в реальность, что комар носа не подточит. Ну, а уж если вы будете настаивать, что вел себя «пограничник» плохо… Вы бяка-бяка. Это снова может вызвать поток сознания в вашу сторону. Также вы испытаете на себе всю силу психологической проекции. Узнаете, что это ВЫ истерите, что это ВЫ в плохом настроении, что это ВЫ нестабильны, что это ВЫ базарная баба и т.п.

Вообще, пограничный пациент довольно-таки трудный. Совершенно невозможно предсказать, когда у него случится «реверс» и какие последствия это принесет. Он может устроить аффективный взрыв на пустом месте, натворить глупостей и отказаться от ответственности. Или свалить ответственность на случайных лиц.

Но не надо думать, что «пограничник» такой ловкий и счастливый. Жизнь его от идеала достаточно далека. Нет чувства единства в жизни, нет друзей, которые часто покидают его из-за резких сдвигов настроения, семьи часто распадаются.

Тут спрашивали, как-то про определение пограничного расстройства личности в быту. Нет не для того, чтобы в домашнем скандале припечатать оппонента диагнозом, а на предмет того, есть ли проблема у партнера. Ну и нужна ли партнеру какая-то помощь психотерапевта.

Тут неожиданно нашла опросник для определения, является ли их партнерша (жена) лицом с пограничным расстройством личности, на одном сайте поддержки мужчин. Довольно годный набор вопросов. Так уж прям в лоб диагноз, естественно не поставить, но заподозрить наличие расстройства реально. Можно пользоваться всем, не только мужчинам. Итак:

Опросник для определения пограничного расстройства личности

1. Приходится ли вам скрывать свои мысли и чувства, опасаясь реакции своего партнера, хотя Ваши переживания носят такой характер, что не могут в реальности ранить или оскорбить его?

2. Вам приходится тщательно контролировать все, что вы говорите и что делаете, потому, что все ваши слова и действия могут быть потом использованы против вас?

3. Обвиняют ли вас и критикуют за все, что не так в ваших отношениях, хотя эти претензии не имеют логического смысла?

4. Бывает ли так, что периоды неистовства, ругани и обвинения без всякого логического обоснования вдруг сменяются нормальным последовательным поведением?

5. Чувствуете ли вы, что вами манипулируют, вас контролируют или вам лгут?

6. Замечали ли вы, что человек, с которым вы живете видит в вас в один период только хорошее, либо только плохое в другой период, без переходных моментов?

7. Опасаетесь ли вы что-то просить для себя потому, что услышите в ответ, что вы слишком эгоистичны и требовательны, слишком многого хотите, или что-то с вами вообще не так, если вы просите о таких вещах? Ваши потребности могут рассматриваться как ненужные или не важные

8. Чувствуете ли вы потерю контроля над происходящим, потому, что ваша точка зрения отрицается или принижается в период «черной полосы»?

9. Чувствуете ли вы, что никогда ничего не можете сделать правильно, потому, что если вы начинаете делать то, что хочет ваша половина, вдруг половина резко меняет свои ожидания? Оказывается, что вы опять сделали не то и не так.

10. Обвиняют ли вас в том, что вы никогда не говорили и никогда не делали. Когда вы хотите объяснить или рассказать об этом вам не верят.

11. При попытке разорвать отношения ваш партнер сначала клянется вам в любви, и обещает исправиться, потом переходит к прямым угрозам.

12. Вы не можете планировать свою жизнь из-за того, что ваш партнер постоянно меняет планы.

Линейный вид

Линейный вид