Поясов верности не существовало

01.03.2022

Действительно, вчера я удивлением обнаружил: в это до сих пор кто-то верит. Более того: всякие женские ресурсы забиты феминистскими статьями на сию тему. Причём, эти статьи просто поражают глубиной познаний авторов в истории: скажем, некая автор(ка) уместила в одном абзаце тезисы "появились во времена Крестовых походов" и "первые образцы датированы XVI веком". Без комментариев.

Ладно, давай-ка серьёзно поговорим. Действительно ли в Средние Века существовали некие "пояса верности", которые мужья надевали на своих жён с целью предотвращения измен? Разумеется, нет: это точно такая же ересь из литературы XVIII века, как и "право первой ночи".

И тут с мест вскакивают любители "навозных веков" с криками о существующих доказательствах. Как так, кричат они? А как же существующие источники??? Ну, давайте об источниках.

Начнём с трактата Bellifortis, ссылки на который я встретил в одной из удивительных статей на женских сайтах. Честно сказать, я не помню в Bellifortis (это иллюстрированный трактат XV века по военной инженерии) изображений пояса верности. Но охотно поверю автору, что они там есть. Потому как что я точно знаю про Bellifortis, так это о наличии там кучи совершенно фантастических рисунков, по сравнению с которыми отдыхают "манускрипт Войнича" и чертежи Леонардо да Винчи вместе взятые. К этому мы ещё вернёмся...

Как бы с письменными источниками по теме? А очень просто: необходимо всего-то навсего ориентироваться в источниковедении. Любой студент-историк должен понимать, что средневековые европейские тексты совершенно невозможно читать "в лоб": писались они совсем не так, как пишется этот пост, например. Средневековый автор имел обыкновение пренебрегать точностью и буквальностью деталей, во главу угла ставя смысл. Посему пресловутый "cingulum castitatis", часто встречающийся - это, разумеется, богословская метафора нравственной чистоты. Точно такая же, как и "годами не моющиеся королевы". И употребляется в источниках именно в этом смысле.

Мы же не воспринимаем в буквальном смысле куски из Библии с изменёнными именами, встречающиеся в летописях. Или одни и те же тексты, описывающие разные события (если вы не фоменковец). Или свидетельства о том, как Святой Сантьяго спускался с неба на коне, помогая конкистадорам в бою.

А вот после, уже в литературе XVIII-XIX веков, cingulum castitatis обрёл (под влиянием некоторых изображений, полагаю) вполне "материальную" форму той самой металлической конструкции. Тогда, в эпоху Просвещения и последующей "промышленной революции", вообще было модно всячески очернять Средневековье - что логично для времени резкого роста после относительного застоя на 1000 лет. Тем более, что медиевистика-то едва зарождалась, как и историческая наука в целом, знаний о прошлом у людей было ОЧЕНЬ мало. Именно так писатели XVIII века высосали из пальца и "право первой ночи", и повальные браки в малолетстве. Ну, и пояс верности - тем более, учитывая резкое увеличение интереса к сексуальной сфере: первая "сексуальная революция", можно сказать...

При этом, синхронные тексты за рамками принятых у хронистов метафор ничего ни о каких поясах верности не говорят. Вот Боккаччо и Саккетти, например - которые очень даже касались сексуальной тематики в своих сочинениях. И где?..

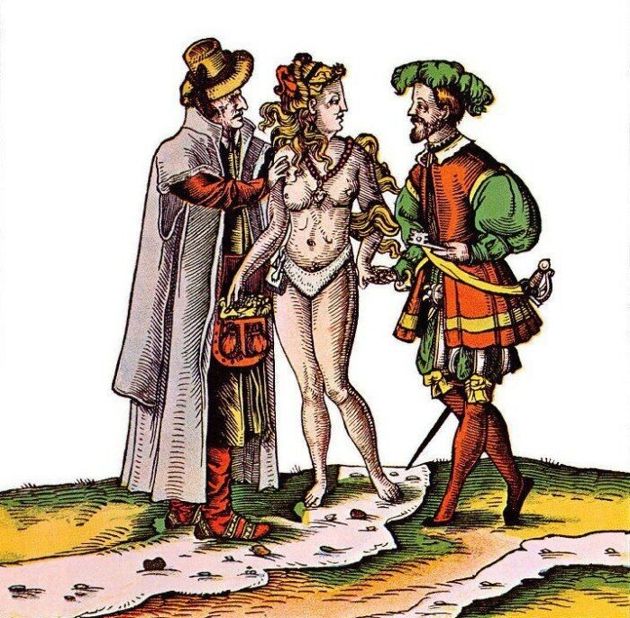

Аналогичное мы видим на источниках изобразительных. Самое смешное, что тут авторы статеек на женских сайтиках нащупали суть - да разобраться не сумели... цитирую:

"...есть известная гравюра, на которой изображена сцена прощания: рыцарь в доспехах покидает замок, на шее у него висит ключ, из окна ему машет супруга. В это время в кустах сидит другой рыцарь, взгляд которого устремлен на женщину, и на его шее висит точно такой же ключ, как у мужа."

Бинго, девушки. Это не просто "известная гравюра" - это вполне типичный аллегорический сюжет о неверности, присутствующий в массе подобных изображений. Когда вы видите дракона или чёрта на той же гравюре, вы ведь не думаете, что художник именно их наблюдал? Ну, если вы не поклонник Абсентиса... зайдите в популярный паблик "Страдающее Средневековье" - и не такие чудеса узрите.

Словом, идея-то существовала - так сказать, в качестве образа. Но реальное применение... да-да, я знаю о массе музейных экспонатов. И все они, увы и ах, на самом деле созданы в XVIII-XIX веках. Это что-то вроде до сих пор экспонируемого "меча Уоллеса", который очевидно моложе Уоллеса лет так на 300. Никаких средневековых образцов в музеях нет: это либо шутки эпохи Просвещения, либо предметы фетиша (если вы думате, что БДСМ придумали вчера, то нет), либо... вы будете смеяться, но устройства, которые предлагались отдельными оригиналами для борьбы с детским онанизмом. Большинство уважаемых музеев эти экспонаты давно или убрали, или передатировали - например, Британский и Германский Национальный.

Причём, всё вышесказанное - для исторической науки не секрет, Джон Дингуолл об этом написал работу ещё в 1931 году. Но увы, скоро уж век пройдёт с тех пор, а интернет-паблики туда же...

Напоследок, скажу о практической стороне вопроса.

Думаю, любой человек, носивший доспехи, вам подтвердит: в отлично подогнанных латах, надетых на поддоспешник, несколько дней проходить... ну, это надо быть подготовленным человеком. А надев на свою жену нечто железное в качестве нижнего белья, по возвращении из Крестового похода вы её обнаружите целомудренной, конечно... но, скорее всего, мёртвой. Потёртости появятся в течение пары дней, а далее (учитывая отсутствие антисептиков, антибиотиков, и куда более слабый иммунитет) - вероятнее всего, воспаление, гангрена/сепсис, и мучительная смерть.

Если вы думаете, что я сгущаю краски, то увы. Сейчас укол иголкой не всегда заставит вас даже йод в аптечке найти, а ещё в XVIII-XIX века у швеи был неслабый профессиональный риск - уколола палец, получила заражение крови. Это, кстати, как раз вполне правдиво описано в т.ч. и в художественной литературе.

Не говоря уж о том, что верности жены пояс всё равно не гарантирует - надеюсь, меня читают взрослые люди, которые понимают, как проблему можно решить. Если вдруг нет, то Pornhub вам в помощь: я слышал, в России его уже разблокировали.

Короче говоря, не стоит верить во всякую ерунду. Я вас очень прошу об этом. Никаких реальных подтверждений фантазиям писателей Нового Времени у науки нет.

Автор - Андрей Миллер.

Линейный вид

Линейный вид