I. Антитетическая игра мысли

I. Антитетическая игра мысли

Если обратиться к исследованию одного отрывка из Гегеля, например к страницам

Феноменологии о несчастном сознании, то нельзя не поразиться тому вечному круговороту «за» и «против», тому переходу от одного противоречия к другому, который является одной из самых глубоких черт гегелевского мышления. Дело в том, что несущественное, являясь существенным в том, что касается его противопоставления существенному, само оказывается существенным. Дело в том, что определяющее является определенным. Когда Гегель исследует идею силы, он показывает, что из двух сил, силы воздействующей и силы, испытывающей воздействие, как первая, так и вторая могут быть квалифицированы и как воздействующая и как испытывающая воздействие. Мы всегда находимся перед лицом того, что Гегель называет игрой сил, того, что можно было бы назвать непрестанной иронией. Идет ли речь о силе или о сознании, мы всегда видим раздвоение крайних противоположностей и движение от одной к другой.

Чтобы принять во внимание эту фундаментальную тенденцию разума, достаточно увидеть, как здравый смысл, настаивая на представлении, противоположном тому, что только что было изложено, реагирует на данное учение, увидеть для того, чтобы лучше почувствовать пристрастность идеи.

С другой стороны, изучение философии Просвещения, философии Канта, Фихте, Якоби могло бы показать разуму, уже предрасположенному мыслить подобным способом и видеть причастность противоположностей друг другу, как каждый из терминов, выдвигаемых этими философами, в тот момент, когда он утверждается как

нечто, утверждается и как

ничто. «То, что является эмпирическим, является для понятия чем?то абсолютным и в то же самое время не имеющим в себе ничего абсолютного».[3] Такое изучение показывает, как эти философы, из числа которых двое последних претендуют на то, что дают нам бесконечное, остаются замкнутыми в конечном, как их представление о конечном и о субъективном навязывает им идею объективного, которое раскрывается в исследовании лишь как чисто субъективное.

Это изучение позволило бы предвидеть, что, только уничтожая противоположные термины, мы на самом деле будем их полагать и утверждать, а также, более общим образом, что история философии могла бы быть самой философией; действительно, не пройден ли в формах философии Канта, Якоби, Фихте весь цикл философии субъективности и не повезет ли той философии, которая теперь появится на свет, стать истинной философией?

Дело в том, что бытие и небытие, подобное и различное, тождественное и иное являются категориями, которые подразумевают друг друга. Дело в том, что рассудок движется от одного из этих утверждений к другому, от одной категории к другой, подталкиваемый негативной силой разума, а также в том, что, движимый этой силой, переходя от одного ограниченного бытия к другому, он устремляется к своей гибели. На самом деле разум есть негативность.

Если мы изучим эту игру противоречий, то нам удастся увидеть, насколько неадеквактными были агностицизм Канта, агностицистский гностицизм Шеллинга, философия

должного Фихте: ни со стороны сущности, ни с другой стороны нет ничего, что не было бы сущностью, не существует двух вещей, одна из которых являлась бы потусторонней (

Jenseits) по отношению к другой.

Существует мышление, которое движется от одного к другому и которое является свидетелем той игры, которую оно порождает, и которая порождает его.

Иначе говоря, среди абстрактных форм нет ничего истинного и реального. Есть движение, которое движется от одного к другому, которое и есть истина.

Нет ничего неопределенного, как говорит Гегель в теологических фрагментах. «Человек существует лишь в той мере, в какой существует нечто ему противоположное. Ничто не несет в себе природы своего бытия; любая вещь необходима лишь относительно».[4]

Та ирония, о которой мы говорим, приносит с Собой новую ясность. В конце концов все усилия будут оправданы, и окажется, что они были предприняты в надлежащий момент. Несчастье, которое является обращением одной из этих крайностей в другую, само становится перевернутым несчастьем, становится счастьем.

Шопенгауэр показывает нам, как романтизм Приходит к несчастному сознанию; проблема, которую ставит Гегель, может быть выражена в терминах, используемых Стирлингом: «Следует ли на самом деле завершать свою систему, как это сделал Шопенгауэр? Существует ли другое сознание, кроме сознания несчастного?»[5]

Читайте также

2. Игра.

2. Игра. - Игра существует как наивное удовольствие витальной силы, свободное от всякого бремени действительности (Spiel ist als naive Lust der Vitalit?t ohne alle Last der Wirklichkeit). Как освобождение от принуждений действительности она есть путь к необязательности. Смех сопровождает удовольствие

II. Антитетическая игра и попытка синтеза

II. Антитетическая игра и попытка синтеза Однако этих переходов и обращений недостаточно, чтобы мы поняли гегелевскую диалектику. Мы в таком случае остаемся, так сказать, на том же уровне мышления; Гегель учитывал, например, что всеобщность, которая была бы чистой

Жизнь как игра

Жизнь как игра Совершенно очевидно, что если бы кто-то контролировал все, у него не было бы никакой игры. В жизни тогда не было бы ни непредсказуемых факторов, ни неожиданностей. Это можно было бы назвать одним большим адом.Если бы человек мог абсолютно все контролировать,

АЗАРТНАЯ ИГРА

АЗАРТНАЯ ИГРА Те, кто борется со случайностью, то есть с Богом, всегда полны таинственного достоинства. Не составляют исключения и азартные игроки.О ТОМ ЖЕИспокон веку отсутствие среди увлеченных азартной игрой пессимистов показывает, как поразительно схожа азартная

1. Сила и игра сил

1. Сила и игра сил Итак, один момент является как односторонне выступившая сущность, как всеобщая среда или устойчивое существование самостоятельных материй. Но самостоятельность этих материй есть не что иное, как эта среда; или: это всеобщее от начала до конца есть

СЕРИЙНАЯ ИГРА

СЕРИЙНАЯ ИГРА Но ведь такое опосредование очень скудно – как же человеческое сознание ему поддается? Здесь сказывается вся хитрость нашей субъективности: обладаемый предмет никогда не бывает скудным опосредованием, он всегда наделен абсолютной единичностью. Это

(c) Великая игра

(c) Великая игра Что происходит с цивилизацией, которая достигла «информационной вершины», то есть исчерпала пропускную способность науки как «канала связи»? Мы представим три возможных выхода из такого положения – три, потому что они соответствуют результатам

Великая игра

Великая игра ЧТО ПРОИСХОДИТ с цивилизацией, которая достигла «информационной вершины», то есть исчерпала пропускную способность науки как «канала связи»? Мы представим три возможных выхода из такого положения — три, потому что они соответствуют результатам

ИГРА

ИГРА ИГРА - разновидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная прямой практической целесообразности и представляющая индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей. И. - одно из ключевых понятий современной

ИГРА СО СМЕРТЬЮ

ИГРА СО СМЕРТЬЮ Мы уже говорили о похвальбе мужчин-Аресов своей смелостью и храбростью. В мирное время и в сугубо гражданской профессии они могут идти на осознанный риск и даже играть со смертью. Здесь интересно различить побуждение и характер таких подвигов у Аполлонов

ИГРА

ИГРА Дионис — ребенок, взращенный Зевсом, — это и архетип Божественного Дитяти. Потому ему присущи спонтанность и склонность к игре. В английском языке есть различие между словами «game» и «play». Оба они переводятся на русский как «игра», но в первом слове есть элемент

7. Интересное как страстность мысли и как игра

7. Интересное как страстность мысли и как игра Существуют интеллектуальные натуры, у которых интеллект сладострастничает и ищет в умственном и в духовном сладострастного удовольствия. Оно ничуть не связано с чем-либо сексуальным. Оно именно

I Игра

I Игра Жил-был однажды очень серьезный ребенок, настолько серьезный, что ему было глубоко жаль других детей, которые целыми днями играли. Этот маленький человечек догадался, что куклы, машинки, маски и другие игрушки для взрослых были ненастоящими и не представляли

Игра (Jeu)

Игра (Jeu) Деятельность, целью которой служит она сама или получаемое в ее процессе удовольствие; осуществляемая по своим собственным правилам и не имеющая необратимых последствий (достигнутое одной стороной может не приниматься во внимание другой или быть оспорено). Вот

Воображаемый спор между Порфирием и представителем арабского аристотелизма Аверроэсом (1126—1198)

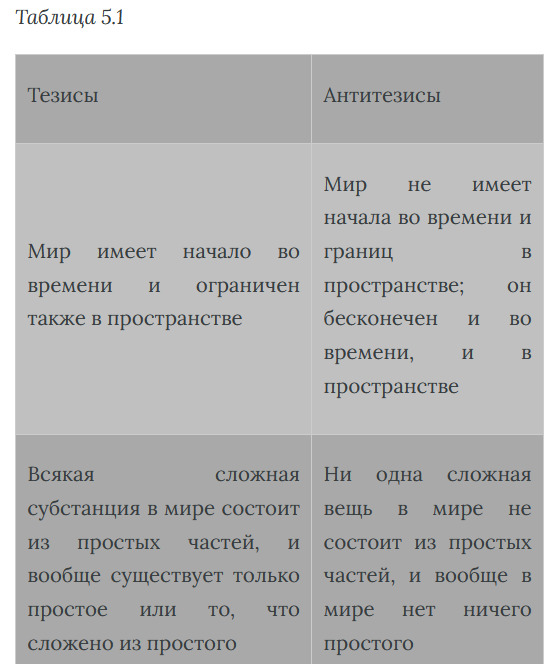

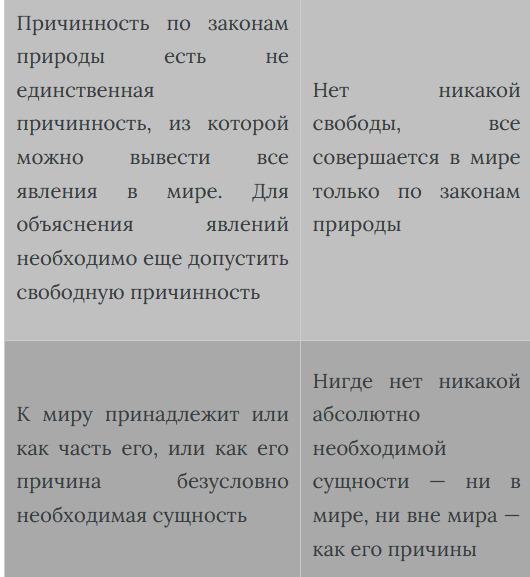

Воображаемый спор между Порфирием и представителем арабского аристотелизма Аверроэсом (1126—1198) Антиномии чистого разума

Антиномии чистого разума

Линейный вид

Линейный вид